中国EVへの補助金は「血税の無駄」なのか?

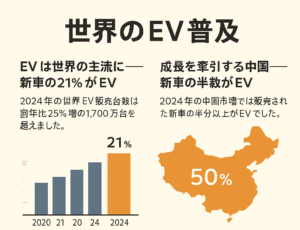

最近、日本の電気自動車(EV)市場では、海外メーカーの存在感が大きくなっています。

シェアが大きいのは欧州メーカーやテスラですが、 コスパだけに注目すれば中国EVは圧倒的。

その一方で、日本政府がこうした中国製EVの購入にも補助金を出していることが批判されることも。

そこで今回は、中国製EVへの補助金の是非について、さまざまな観点から考えてみたいと思います。

補助金の目的は?

まず初めに、そもそもEVに対する補助金の目的がはっきりしないと「無駄か」どうかは判断できません。

公式の国の資料では、補助金の目的はこのように書いてありました。

一つの目的は、もちろん、CO2削減効果です。

運輸部門は我が国の二酸化炭素排出量の約2割を占める。自動車分野は運輸部門の中でも約9割を占めており、2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、環境性能に優れたクリーンエネルギー自動車の普及が重要。

ただし、これだけでは、CO2削減に有望な他の技術(例:代替肉など)以上に手厚い補助金が、EVには用意されている理由としては不十分です。

もう一つの目的は、 EV産業を育てるため。

また、国内市場における電動車の普及をてこにしながら、自動車産業の競争力強化により海外市場を獲得していくことも重要。

電気自動車等の導入費用を支援することで、産業競争力強化と二酸化炭素排出削減を図ることを目的とする。

「国内市場における電動車の普及をテコにしながら」というのはどういうことでしょうか?

さらに、このような説明が続きます。

導入初期段階にある電気自動車や燃料電池自動車等について、購入費用の一部補助を通じて初期需要の創出や量産効果による価格低減を促進するとともに、需要の拡大を見越した企業の生産設備投資・研究開発投資を促進する。

つまり、EV市場を国内に作り、自動車メーカーにEVを作らせることで、

量産効果でEVを安くしつつ、研究投資を促して質も高め、世界で戦えるEVを作ろう!

というのが、EV補助金(CEV)の狙いということです。

環境負荷の観点から見る中国EV

環境負荷の観点から見ると、中国製EVは確かに製造時の環境負荷が高いと指摘されています。

その主な原因は、バッテリーなどを製造する際のエネルギー源が石炭中心であるためです。

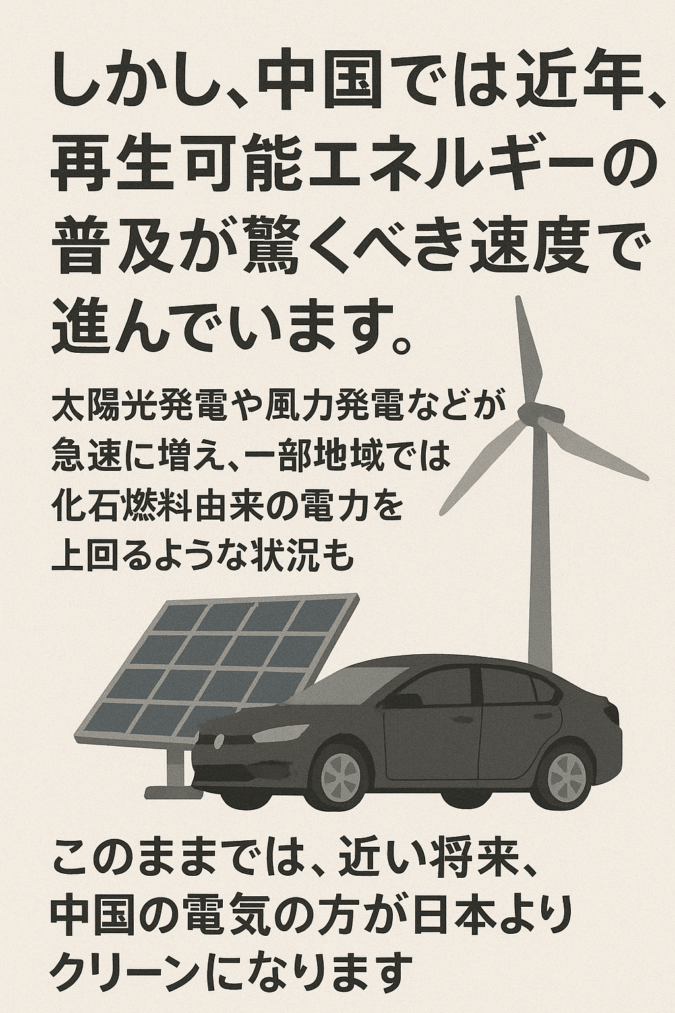

しかし、中国では近年、再生可能エネルギーの普及が驚くべき速度で進んでいます。

太陽光発電や風力発電などが急速に増え、一部地域では化石燃料由来の電力を上回るような状況も。

このままでは、近い将来、中国の電気の方が日本よりクリーンになりかねない状況です。

環境負荷を理由に中国のEV補助金を対象から外したら、数年後には同じ理由で日本の車が海外で規制される事態になるかも。

つまり、中国製EVの環境負荷が高いから補助金から除外せよ、という批判は、一応は正しいですが、このままだと長期的には日本の首を絞めることになりかねません。

もっとも、日本も再生可能エネルギーをガンガン導入すればいいんですが、最近は導入量が鈍化中なので。

産業育成としてのEV政策

一方、国内産業育成という目的から見ると、中国製EVに補助金を出すことは不自然に見えるでしょう。

中国企業の製品を支援することは、間接的に外国企業を支援することであり、日本企業を直接育成することにはつながらないからです。

それでも中国メーカーに補助金があるのは、

「自国産業を露骨に優遇するのはダメだよね」という自由貿易の原則が。まず大きいです。

国によって補助金額を変えてたら、もうそれは実質関税みたいなもの。いわゆる「非関税障壁」ですからね。

加えて、初期のEV市場、リーフが出てきたころには、EVは日本が圧倒的に有利だったので、海外メーカーを気にする必要がなかったという背景があるでしょう。

今、世界が貿易戦争に向かい、しかも中国EVが台頭する現代では、補助金に文句がつくのもうなづけます。

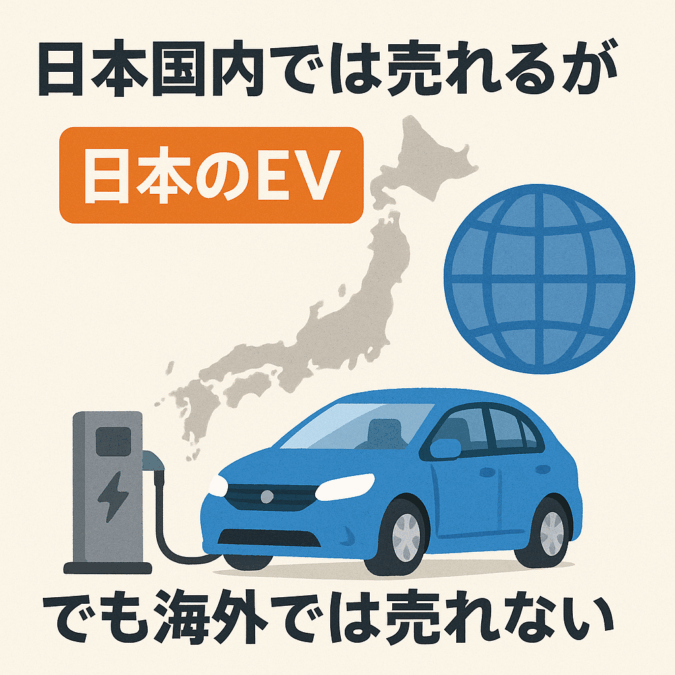

ただし、それは「日本の自動車産業が輸出産業でなかったら」の話

そもそも国内メーカーに圧倒的な有利な国内の市場で、

日本企業のみに補助金で優遇して、ようやく競争力を持つ国内メーカーのEVなど、海外ではなかなか売れないでしょう。

売れたとしても、それは環境規制を遵守するためバーゲンセール的に売りさばく、赤字前提の車が多くなりがちです。

日本メーカーがこれからも自動車輸出大国であるためには、

東南アジアなど、そもそもEV補助金をほとんど用意していない、あるいは中国EVを排除する動機がない国で、「正々堂々」中国EVと競争して勝たなければなりません。

そもそも、優遇すれば育つほど産業政策は簡単ではないです。

中国政府だって、国内EV産業を育てる過程で、テスラ車が大ブームになる事態を受け入れてきました。

そうして様々なEVメーカーが生まれては淘汰され、残った大手中国メーカーは国際競争力の高い車を作っています。

わざわざ貿易戦争のリスクを負いながらでも、

国内メーカーだけ補助金で優遇するならば、それを起点にどのようにEV産業を育てるのかの明確のビジョンが必要でしょう。

そもそも論:ビジョンの不明確さ

ここで、日本のエネルギー政策やEV政策にはあまり明確なビジョンがないことが大問題になります。

そもそも再生可能エネルギーの導入が近年鈍化している現状では、EVが普及してもその環境への便益は最大限活用できません(もちろん、便益は確かにあり、決して無駄ではありませんが)。

また、政府がなんだかんだでEV産業育成へのビジョンにあまりコミットしていないことも問題です。

一方でEVへの投資を促す補助金などを用意しながら、EVの導入目標は不明確で、厳しい規制措置もない。

一方でEVを税制で優遇しながら、ガソリンへの補助金も年間数兆円単位で使われる。

矛盾した政策も続いています。

国として、EV化が進まない世界にオールインするのか(長期的にはEV化が進む可能性の方が高いと思いますが短期的には有利に)、

EV化が進む前提で中国EVと真っ向勝負していくのか(苦しい戦いだが、勝てばリターンは大きい)、

その中間として、自動車産業を、現在の家電産業のような、「あまり輸出もできないが国内メーカーも残ってはいる」ような産業していくのか(このままだとこうなりそう)

ただし、化石燃料輸入で生まれる莫大な貿易赤字を、自動車産業で帳消しにして成り立っているのが今の日本の貿易収支なので、

輸出産業としての自動車産業を失うのであれば、それなりに痛みを伴う構造転換が必要です。

そして、自動車が輸入産業でなくなった瞬間に、ガソリン車のマイカーは「国益」に反する存在になります。

- CO2や大気汚染物質の発生源

- ガソリン輸入で国富を流出させる(電気は太陽光パネルが輸入でも設置費用は日本に落ちるのでまだマシ)

- コンパクトシティ化を阻み、間接的に莫大なインフラ更新費用を社会に押し付ける原因に

化石燃料輸入を削減するため、先進国としては安い日本のクルマ・ガソリンへの税金は当然上げるほかないでしょう。

まとめ:中国EVへの補助金

まとめると、「中国EVへの補助金をやめよう」という議論は一理あるものの、

安易な実行は逆に日本の首を絞めることになるので、慎重な議論が必要だと考えられます。

しかし、より本質的には、中国製EVに補助金を投入するかどうかは表面的な問題。

その補助金がどのような明確な目的や長期的なビジョンのもとで使われるかが重要。

中国製EVへの補助金の是非を議論する前に、日本政府がまず取り組むべきは、明確なエネルギー政策・交通政策を打ち出し、 それに基づいて効果的で合理的なお金の使い方を考えることだと言えるでしょう。