自転車のヘルメット着用は本当に効果的なのか?

少しずつ強まる自転車への安全規制。

交通違反の罰則強化もありますが、ヘルメット着用の努力義務化も始まっています。

この記事では、ヘルメット着用の効果があるのかを「公開データでできる分だけ」検証します。

そして分かったのが、

ヘルメットを着用しても、自転車事故にあって死ぬ確率はほぼ減らないということ。

警視庁が公表している「ヘルメット非着用で致死率が1.8倍」は、最近のデータでは誇大広告に近いと言わざるを得ません。

ヘルメット着用で救える命はあるにはあるでしょうが、ヘルメットの効果を過信するとむしろ逆効果になり得ます。

現在の「努力義務」を「罰則付きの義務」にまで強化すべきかについては、慎重な議論が必要と言えるでしょう。

「努力義務」となったヘルメット着用

2023年4月1日より、日本ではすべての年齢の自転車利用者に対してヘルメット着用が「努力義務」となりました。

「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」というのが法律に明文化されたのです。

ただし、厳密な意味での「義務」ではないので、違反したとしても罰則はありません。

そのため、今でも大多数の人はヘルメットを着用していませんが、

警察庁の調査によれば、ヘルメットの着用率は制度導入前の約9%から、現在では17%程度に上昇させる効果はあったとされています。

警視庁の統計への違和感

では、ヘルメット着用を促進する根拠は何でしょうか?

警視庁のページには以下のような記述があります。

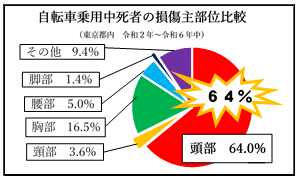

自転車事故で死亡した人の64.0%(注記1)が、頭部に致命傷を負っています。

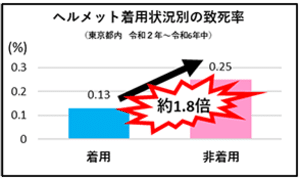

また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用している場合と比較して、着用していない場合の致死率は約1.8倍と高くなっています。

自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。

(注記1)令和2年から令和6年までの東京都内における自転車乗用中死者の損傷主部位の割合

そして、以下のようなグラフも併記されています。

このような統計は確かに説得力がありますが….

ここで、自分の中である疑問が生まれます。

令和2年(2020年)~令和6年(2024年)を本当に平均してよいのか、と。

コロナ禍の行動制限、(東京での急速な)シェアサイクルの普及、そしてヘルメットの努力義務化――。

それらの変化が進んだ時期を単純に平均するのではなく、なるべく最近のデータに基づくべきではないか、と。

だから、自分で再計算してみた

そこで警察庁などの統計や資料を見て、データを洗い直すことにしました。

具体的にはe-Statの公式統計を使って再計算を試みました。

- 使用した資料:

- 「道路の交通に関する統計」ヘルメット着用有無別死者数の推移

- 「道路の交通に関する統計」自転車乗用中のヘルメット着用有無別死傷者数

- 「道路の交通に関する統計」自転車乗用中のヘルメット着用有無別重傷者の推移

- 「自転車乗用車用ヘルメットの着用率の調査結果」(令和5年・6年のみ存在)

発見1.ヘルメットは「死者数」にほぼ影響しない

まず、一番気になる死者数から見ていきましょう。

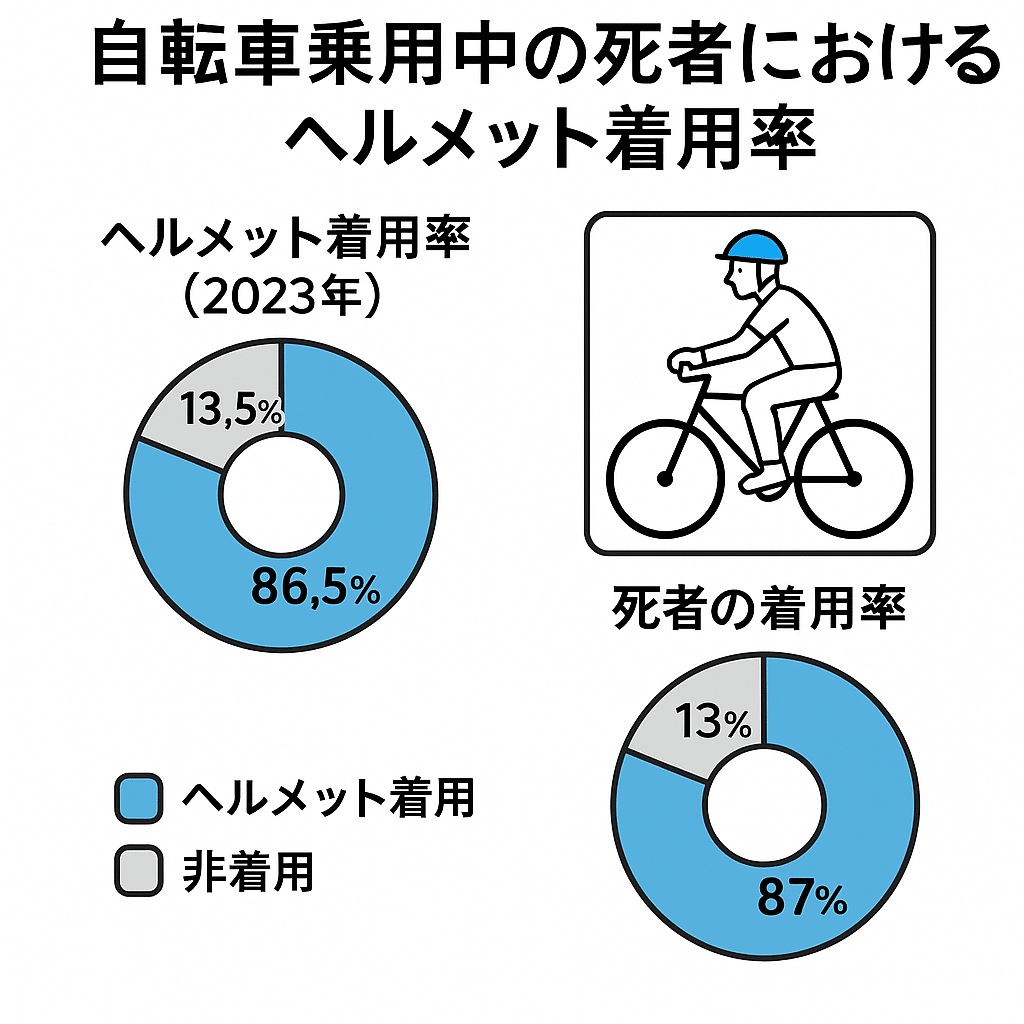

2023度・2024年度において

自転車乗用中の死者の約9割を、ヘルメットを着用していない人が占めていました(87.0%、85.0%)

こう書くとなんかヘルメット着用はすごく効果的に見えますが、

実際には、ヘルメットを着用している人は全体の中で少数派なので、死者の中でも少なくても当然。

例えば、2023年の街中のヘルメット着用率は13.5%(非着用率は86.5%)で、死者に占めるヘルメット着用率は13%なので、

全体での着用率と、死者の間の着用率はほとんど変わりません(微妙に着用している人が亡くなりにくい程度)。

一般の着用率を大きく下回るはずですが…

統計的検定でもこれは有意にはならず、つまり誤差の範囲を超えるような差は見られません(2024年も同様です)。

もし、ヘルメットに死者を減らす劇的な効果があるなら、死者の着用率はもっと低いはずでしょう。

発見2.ヘルメットは「死傷数」にほぼ影響しない

では、死亡事故ではなく、軽傷・重傷を含む事故の総数(死傷者数)で見たらどうでしょう。

2023年度の死傷者数の84.7%、2024年度の死傷者数の82.8%がヘルメット未着用という結果に。

全体での着用率と、死傷者の間の着用率はほとんど変わらず、

死傷事故そのものの発生頻度に対してヘルメット着用の有意な影響はないことが明らかになりました(より正確に言えば、ヘルメット着用者の方がごくごくわずかに事故になりやすい)

発見3.着用率は「致死率」にほぼ影響しない

ここまでの結果を聞いて、こう思う人もいるかもしれません。

「いやいや、ヘルメットは事故を減らすものじゃなくて、事故が起きた際に生き残る確率を上げるためのものだろ」と。

すると今度は、死者数÷死傷者数(軽傷を含む)、つまり致死率が気になります。

実際計算してみると…

2023年で非着用者の致死率は0.51%、着用者は0.44%(オッズ比は約1.15倍)

2024年は非着用者の致死率は0.51%、着用者は0.47%(オッズ比は約1.09倍)

つまり、ヘルメット非着用で致死率が1.1倍程度に高まる結果に。

しかし、これも統計的には有意ではなく、誤差の範囲を超えるような差ではありません。

つまり、ヘルメット着用は「無駄ではないような気がする」程度で、警視庁が主張する1.8倍とはかけ離れた結果でした。

発見4.義務化以前と以後で結果が異なる

とはいえ、警視庁のデータもウソではありません。

実は、発見3と同等の計算をすると、

2019年には、非着用者の致死率は着用者の約2.3倍高く、

2020年には、3.0倍高く、

2021年には、1.6倍高く、

2022年には、2.6倍高い、など、

むしろ、ヘルメット着用の強力な効果を示す結果になるのです。

逆に言えば、2023・2024年度の最近のデータで、この致死率の差が劇的に小さくなっている ということ。

何が起きているのでしょうか?

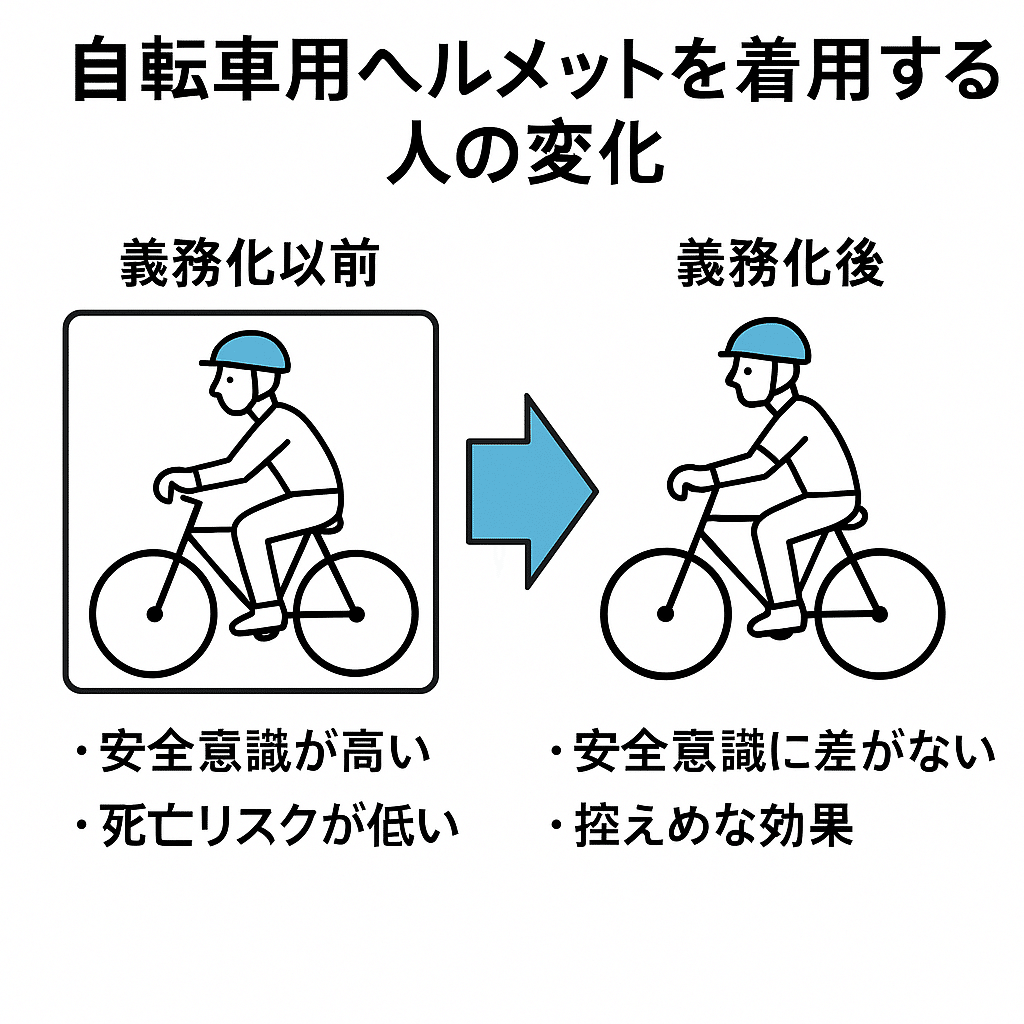

安全意識が低い人にもヘルメットが普及した影響?

この現象はある単純な仮説で説明できます。

義務化以前、自転車用ヘルメットを着用するのは、一部の「安全意識が高い」「交通ルールの指導を受けた」「自転車に詳しい」層だと考えられます

彼らが死亡する可能性が低かったのは、ヘルメットのおかげもあるでしょうが、

彼ら自身が安全運転をしていたからという要因も大きかったでしょう。

しかし、努力義務になり、ヘルメット着用がより一般化すると、このような個人差の効果は消えていきます。

その結果として、ヘルメット本来の控えめな効果が見えやすくなっている可能性があるのです。

なぜヘルメットの効果は出にくいのか?

しかし、ヘルメットが頭をある程度保護してくれるのは実験でも明らかなのに、

なぜ実社会のデータではその効果が出にくいのでしょうか?

無視できない「油断」の影響

考えれれる要因の一つは「油断」です。

ヘルメットがあることでより事故が起きやすい状況が生まれるなら、その効果は減ってしまいます。

「いや、私はヘルメット着用しても油断しないから大丈夫」と思った人、甘いです。

むしろ、最新の研究では、ヘルメット着用者が特に油断しやすい(危険な行為をする)訳ではなさそうだ、ということになっているんですが、

問題は、乗る人本人が「油断」しなくても 事故率は増えうるということ

周りのドライバーが「あの自転車はヘルメットを着用しているから大丈夫だろう」と気を緩めてしまえば、リスクは上がってしまいます。

実際にイギリスで行われた研究では、自転車に乗っている人がヘルメットを着用していると、

自動車は自転車を抜かす際に空ける間隔が短くなる(ギリギリで抜かす)ことを明らかにしています。

もちろん、日本でこんな油断をする人がどれだけいるかは分かりませんが、

自転車の交通事故死自体がまれな現象だからこそ、ごく一部の人の行動が統計に大きく影響をあたえかねないのです。

また、自転車を乗る人の少なくない割合の人が歩道を走っているという日本の現実も無視できません。

そのような人は交通ルールを十分に知らないことも多いので、

「ヘルメットを着用しているから大丈夫だろう」と考えて、右も左もわからないまま車道で走ってしまえば事故のリスクはかえって上がるでしょう。

頭部以外の損傷でも人は死ぬ

また、当たり前と言えば当たり前ですが、自転車事故での死因は必ずしも頭部の損傷だけではありません。

3-4割の人は、頭部以外、つまり内臓が損傷することで死にます。

これに対しては、当然ヘルメットは無力です。

「ヘルメット義務化」の安全効果は高くない

これらの要因から、ヘルメット着用義務化政策の効果は、結果的に低めに落ち着いてしまいます。

複数の研究をまとめたメタ分析でも、「頭部外傷」を20%ほど減らす程度の効果だということが分かっています。

ヘルメットが特に効果を発揮しやすい「頭部外傷」でこの程度ということじは、

それ以外の部位の損傷を含めた「自転車事故で死ぬ確率」の減少幅はさらに小さくなります。

つまり、ヘルメット義務化で救える命は確かにありますが、決して自転車事故問題の「特効薬」ではなく、

交通マナーの徹底や、自転車レーンの設定などと同時にやらなければ大きな変化は望めない政策なのです。

最後に

ヘルメットの安全効果は誤差の範囲しかないというだけで、完全にゼロとは考えにくいので、

個人としては、少しでも生き残る確率を上げるためにヘルメットを着用すべきだと思います。

しかし、政策として考えるときには話は別です

「少しでも生き残る確率が上がる可能性があるならヘルメット着用をさっさと義務化した方が良いのでは?」と思う人がいるかもしれませんが、

政策としては、ヘルメット着用義務化のデメリットを打ち消すだけのメリットがなければ推進すべきではありません。

具体的なデメリットとしては例えば、

ヘルメット着用義務化で、自転車(特にシェアサイクル)の手軽さが失われ、人々がマイカーなどにより頼るようになると、

運動不足になる人が増えたり、排気ガスやCO2の排出が増えたりすることで、逆に死者数が増える可能性すらあります。

だからこそ、ヘルメット着用義務化の是非はより正確なデータに基づいて、議論される必要があるのです。