既にEU超え。意外に順調な日本の電動バイク普及

EVと言えば四輪の乗用車を思い浮かべる人が多いでしょう。

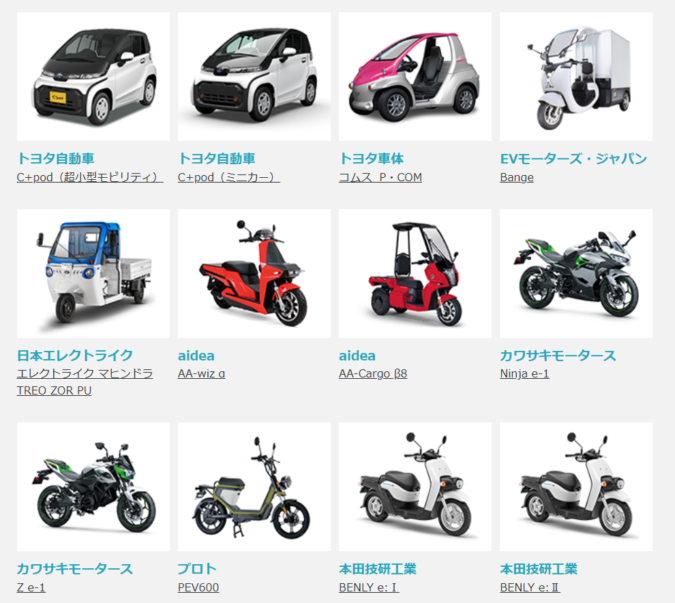

そんな中でひそかに進んでいるのが、電動バイク(EVバイク)の普及。

日本では、二輪車の方が四輪車よりも急速にEV化が進んでいて、既にEUの普及率を超えているのです。

「今の電動バイクはどの程度売れているのか?」

「どんな制度が使えるのか?」

「今後の普及の見通しはどうなのか?」

この記事では、日本の電動バイク(EVバイク)の普及を巡る現在地とこれからを解説します。

電動バイクが「EV」だと断言できる理由

EV (Electric Vehicles)は電気自動車と訳されることが多いですが、

Vehicleは本来、乗り物一般を表す単語。

つまり、「電気で動く乗り物」なら、四輪自動車に限らずEVなのです。

もちろん、EVと言ったら四輪自動車を意味していることが圧倒的に多いのは事実です。

日本語の「車」も日常会話ではもっぱら四輪の乗用車を意味しますが、、本来、荷車なども含めた広い言葉ですよね。

とにかく、言葉の定義に立ち返ってみれば、バイクだろうが、列車だろうが、船だろうが、飛行機だろうが、電気で動けばEVなのです。

中でもバイク(2・3輪車)は、国際エネルギー機関の報告書でもEVの一種としてしっかり認められています。

電動バイク(EVバイク)のメリットとデメリットは?

では、電動バイクにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

詳しくは以下のサイトに既にまとめたのですが、さらに要点をまとめます。

メリット

1.ランニングコストの安さ

- 電気はガソリンより安価で、燃料代が数分の一に抑えられる。

- 1回の充電で数十円程度の場合もあり、長期的に経済的。

- エンジンオイル交換が不要で、メンテナンス費も低くなる傾向(※ただし、メンテナンス費の詳細な公的データは少ない)

2. 静粛性

- エンジン音がないので、住宅街などでも騒音を出さない。

- ガソリン臭がしないため、環境や周囲への配慮にも優れる。

- 一部車種では、安全性のため人工的な走行音を出す設計もあり。

3. 小回りの利きやすさ

- モーター駆動によるスムーズなトルク特性で発進が軽快。

- 渋滞の多い都市部や短距離移動に向いており、「小回りの利く足」として有用。

- 重量がガソリン車より軽く、降りて手で押して進みやすい。

デメリット

1. 航続距離の短さ

- 代表的車種「YAMAHA E-Vino」:約32km(カタログ値)。

- 通勤・買い物など都市部では問題ないが、長距離移動には不向き。

- 条件により航続距離はスペックより1〜2割短くなる場合もある。

- 航続距離60〜100kmクラスの車種もあるが、まだ少数で高級。

2. 充電の困難さ

- フル充電に3〜10時間程度かかる(車種による)。

- 家庭用100Vコンセントで充電可能だが、家の状況によってはバッテリーを家に持って上がる必要もある。

- 遠出では充電場所を見つけることが難しく、予備バッテリーの携行が必要。

3. 初期費用の高さ

- 小型電動スクーターは30万円前後と、同等のガソリン車より高め。

-YAMAHA E-Vino(約31.5万円)

- Honda EM1 e:(約32万円、航続距離約53km) - 高性能モデルでは100万円近い車種もあり、購入ハードルが高い。

このようにまとめてみると、

四輪車のEV普及よりも有利な点(バイクの方が小回りの良さや静粛性のメリットを実感しやすい)もあれば、

四輪車以上に不利な点(出先の充電が困難)もあることが分かります。

しかし、データを見ていくと、日本では2・3輪車のEV普及の方が先行しているのです。

電動バイクの現在の普及率

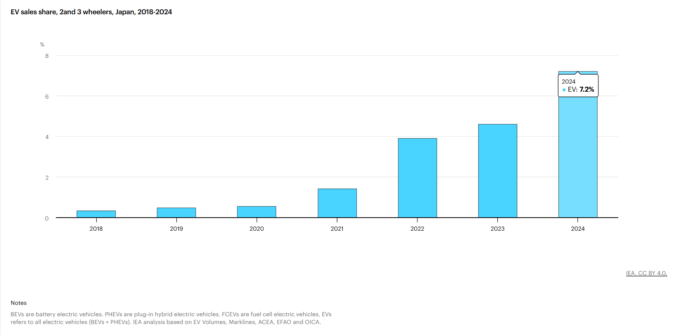

国際エネルギー機関の集計によると、2024年日本で新車販売された23輪車の7.2%が電動バイクでした。

これはEU27国平均(6.7%)よりも高い水準です。

もちろん上には上がいて、中国では既に新車の約半分がEVですが(!)、

それ以外に日本が新車EV率で負けている国と言えば、欧州の一部(デンマークなど)と、オーストラリアや東南アジア・南アジアの一部(ベトナム、タイ、インド)でしょうか?

バイク輸出大国としてはこれらの国の動向は見逃せませんが、日本社会自体はバイクのEV化で遅れているわけでもないということです。

これは四輪車のEVの普及とは対照的です。

というのも、日本の新車EV率(四輪車)は3%以下にとどまり、東アジア最低の水準ですからね。

これからも続く?日本のEVバイク普及

2・3輪車のEV普及が先行する状況は今後も続きそうです。

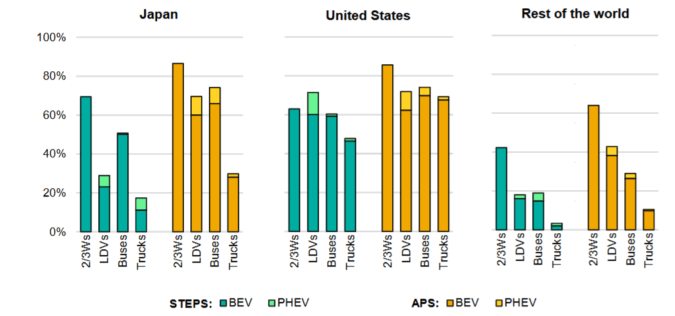

国際エネルギー機関は「世界各国のEV普及が現在の政策だけでどのように進みそうか?」「政策を強化するとどの程度EV化が加速化するのか」を分析しています。

以下のグラフは、2035年の普及を分析(予測)したものですが、

読み方を説明すると、LDVsがいわゆる乗用車のことで、2/3Wsが2 3輪車のこと。

左側の緑の部分が「政策が現状維持の場合のシナリオ」で、黄色が「野心的な政策が実行された場合のシナリオ」です。

Rest of the worldは、中欧印日米以外の世界平均

日本の四輪車(LDVs)のEVは緑と黄の差が大きく、政策を今後どれだけ強化する次第で、EVが2035年の日本で少数派か、多数派になるかが変わるということを意味しています。

しかし、23輪車は両方のシナリオで高い普及率です。

つまり、現状の政策を続けるだけで2035年には新車の6割が電動バイクになるという分析結果であり、

政策を強化するなら8割を超えることになります。

これは当然、欧米をも上回る水準です(中国にはそれでも負けますが...)

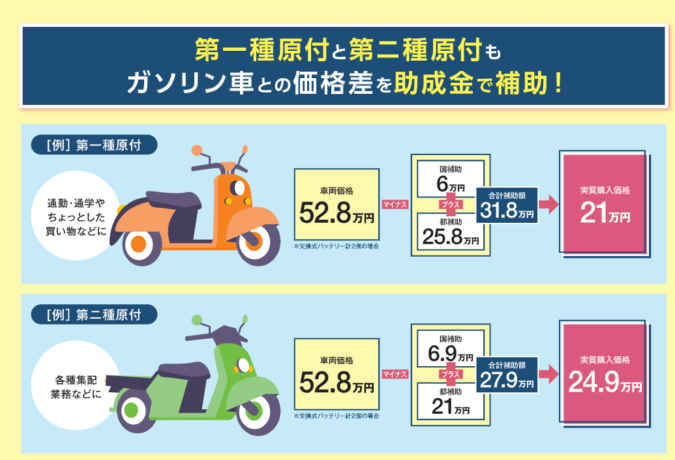

電動バイクの国の補助金

この高い普及率を支えている、今後も支えると考えられているのが「補助金」です。

あまり知られていませんが、国の個人用EV補助金(CEV補助金)は、四輪車だけではなく、電動バイクも対象になっています。

気になる補助金額ですが、

ヤマハのE-Vino(31.5万円)は、2.6万円または3.1万円。

ホンダのEM1:e(32万円)は 2.3万円または4.3万円です。

他の車種(元の値段はやや高額)では、6万円~10万円が目安になります。

価格差を完全ではないにしろある程度埋める ことができます。

具体的な額については、こちらの表に 掲載されています。

電動バイクの自治体の補助金

さらに、東京都に住んでいる方は、ガソリンバイクと同等の値段でEVバイクを買うことができます。

理由は、東京都の出している 独自の補助金が国の数倍手厚い からです。

例えば、E-vinoへの独自の補助金は9.3万円。

国の補助金と併用すると実質価格は20万円以下になり、通常のスクーターの新車価格と同等の価格に。

同様に多くの電動バイクにおいて、実質価格が同等になるように補助金額が調整されています。

対象が新車限定(これは国の補助金も同じ)、リースだと手続きがやや面倒、といった注意点はありますが、

東京都でバイクを買う人は必ず知っておいて損はない制度であることは間違いありません。

具体的な金額は、こちらの一覧表 から確認することができます。

さらに、東京都以外に電動バイクへの補助をしている都道府県はありませんが、市町村レベルではいくつかあります。

一部抜粋

充電環境への支援

さらに東京都は今年度から、EVバイク専用充電器への補助金も開始しました

クール・ネット東京 :東京都地球温暖化防止活動推進センター | 「電動バイク充電環境促進事業」

電動バイク専用充電器や充電ケーブルを買う個人や法人に最大5万円の補助を受けられます。

さらに、電動バイクのバッテリーをシェアするサービス(例:株式会社Gachaco(ガチャコ) | バッテリーをガチャっと交換。)を利用する場合にも同等の補助を受けることも可能です。

これは東京都民にとって朗報ですね

「排ガス規制」による消極的なEV普及の可能性も

また電動バイクの今後を考えるのに欠かせない視点が「排ガス規制」です。

バイクを使うことによってPM2.5や炭化水素(HC)、NOxなどが出ます。

これは言うまでもなく健康には良くないので、規制の対象になっています。

また、日本はバイク輸出大国だからこそ、「日本で緩い規制に適応したバイクを作ってしまうと世界では売れなくなる」というリスクもあります。

実際、東南アジアでも大気汚染対策を強化する流れがあり、ベトナムでは、ガソリン二輪車を首都などから締め出す動きすらあります。

だからこそ、欧州の排ガス規制に相当するような規制を導入して、先んじて対応していく必要があるのです。

そして、規制強化の影響を最も受けるのが50cc以下の原付一種のバイク。

排ガス規制への対応が難しいため、規制の執行が延期されてきましたが、ついに実行され、

11月の規制強化でホンダなどで現行の50cc以下のバイクの販売が中止されます。

たかが「原付き」、されど新基準の「原付きバイク」 ホンダが新排ガス規制対応の4車種投入へ[新聞ウォッチ] | レスポンス(Response.jp)

それでも小型のバイクが欲しければ、新基準に対応したガソリン車を買うか、電動バイクを買うか、ということになります。

ただし、新基準対応車は価格が高く、電動バイクとほとんど値段が変わりません。

このことは電動バイクの普及を促す可能性があります。

もっとも50cc以下のバイクはもはや需要はかなり減っていますが、今後規制が強化されれば、より大きいバイクにも同様の二択を突き付けられる可能性があるのです。

まとめ:EVバイクは普及するか?

電動バイクには、EVゆえの使用感(静粛性など)とともに維持費用が安いというメリットがあるの一方で、

航続距離の短さや車体価格の高さという問題があります。

航続距離の問題は、遠出の際には問題になりますが、街で日常の足として使うならば問題はありません。

価格の高さに関しては、補助金を使うことである程度緩和することができますし、

将来的には価格は低下していくでしょう。

より本質的な問題は、バッテリーの交換ステーションなどのインフラが整うのか、

政府が排ガス規制をどの程度厳しく運用し、メーカーがどのようにそれに対応するかだと考えられます。

最後に、四輪車のEV化に関する国や自治体の政策について知りたい方はこちらを参照してください。