嵐の前の静けさか?2025年、EV普及に5つの変化が訪れる

あけましておめでとうございます。

突然ですが、2025年は電気自動車(EV)政策の転換点と言っても過言ではありません。

本記事では、2025年に予測されるEV普及における5つの具体的な変化を取り上げ、これからの自動車社会に何が待ち受けているのかを深掘りしていきます。

1. 世界:「EV優遇」の終わりの始まり

これまでの電気自動車(EV)の普及を支えていたのは、世界各国の「EV優遇措置」です。

税制優遇や購入補助金など、多くの支援策がEV市場の成長を支えてきました。

しかし、現在は「EV優遇の終わりの始まり」を迎えつつあります。

中国では、消費者が受け取れるEV補助金は既に廃止(一部地方では存続、EV生産時の補助金なども存続)

ニュージーランドでも、政権交代を受けて廃止されています。

ドイツでも、財政上の問題から、既に廃止されています。

アメリカでも、トランプ政権の成立を受け、EVへの税控除(補助金)が廃止される可能性が高くなりました。

もちろん、これらの事例は、政治的な事件を受けた「事故」のような面もありますが、

「補助金はいつかは縮小・廃止しなくてはならない」というのは前からわかっていたことです。

というのは、補助金が同じ額ならば、EVが売れれば売れるほど、必要な予算額はどんどん膨張していってしまうからです。

EV普及が進んでいる国から補助金が減っていく流れは2025年も続くでしょう。

さらに、中国のEVが格安になってきたことで、関税などで対抗する動きも欧米では出てきました。

これらの流れは、EVであれば優遇して普及を促してきた従来の政策から、徐々に世界がシフトしつつあることを示しています。

2. 世界:「脱ガソリン車」を見据えた規制の始まり

それでも、多くの国や地方はEV普及を進めたいと考えています。

上記のようにEV優遇を徐々に減らしていく以上、その手段は必然的に「ガソリン車を冷遇」する形になっていきます。

その代表例が「ZEV規制」です。

これは、各自動車メーカーに対してEVなどのZEVを一定割合以上販売することを義務付けるものです。

例えば、カリフォルニア州では、2025年モデルでは新車販売の25%以上をZEVで売る義務があります。

逆に言えば、ガソリン車を売るには,その1/3の数はEVを売らなければならないということ。

普通に売っても義務を満たせないメーカーは、赤字覚悟でEVを値引きして売りさばくか、他の会社からクレジットを購入する必要があります。

そして、この数字は毎年高くなっていき、2026年には35%、2030年には68%、2035年には100%、つまり全てZEVにすることが計画されています。

同様の規制は、ニューヨーク州などのアメリカの他の州や、カナダ、イギリスなどで行われていく(もしくは行っているが、2025年以降から規制が本格的に強まる)予定です。

また、欧州はZEV規制はありませんが、代わりに排出ガス規制を進める予定です。

結果的に各メーカーは2025年には新車の25%~30%をEV等にする必要があり、その数値はどんどん厳しくなっていく予定です。

3. 日本:ガソリン補助金から脱却できるか?

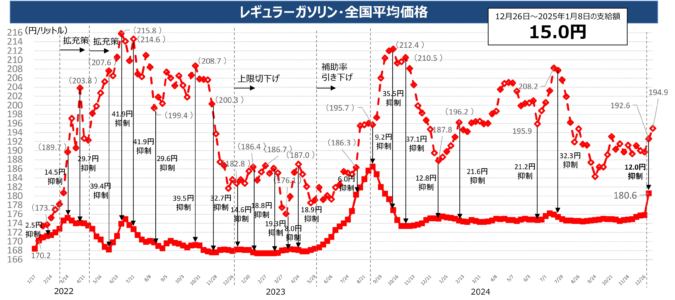

また、日本や他の国のEV普及を語る上で外せないのが「ガソリン補助金」の行く末です。

ウクライナ侵攻以降、高騰した化石燃料(ガソリン等)の価格。

世界各国では緊急的にガソリン価格を下げる措置を行いました。

日本もその例外ではなく、石油元売り各社への補助金でガソリンなどの価格高騰を抑えてきました。

問題はその後。

既に優遇措置を廃止した国もあれば、日本のように延長している国もあります。

- 既に廃止した国の例

- ドイツ:ガソリン・軽油の減税措置を22年8月に廃止、ガスの減税は2024年3月に廃止。

- スペイン:燃料への補助金を22年末に廃止。

- イタリア:燃料への補助金を22年末に廃止

- メキシコ:補助金や減税措置を24年に廃止

- 廃止予定・縮小中の国の例

- イギリス:延長されなければ、停止されていた燃料賦課金が25年3月に再開

- 韓国:減税幅を20%から15%に削減。延長されなければ25年2月に終了

- 日本:補助金の幅を縮小中。廃止は明言せず

2025年は、ウクライナへの全面侵攻4年目の年になります。

暫定的な措置・緊急的な措置という建前はそろそろ苦しくなってきました。

円安が抜本的に改善するか、劇的な経済危機などで原油価格が下がらない限り、ガソリンはなかなか安くなりません。

年間約7兆円という巨額な負担が今後も続くなら恒久的な財源が必要でしょう。

補助金を廃止し、「ガソリンが高い」現実を直視して、脱ガソリンの道を歩むのか、

トリガー条項復活論のように補助金を実質的に「恒久化」してしまうのか―――。

これは日本のEV普及にとって、大きな分かれ道かもしれません。

ガソリン車 VS EVの軸で考えれば、ガソリンへの補助金は明らかにガソリン車への優遇です。

長期的に考えるならば、炭素税などを導入してガソリンへの課税をむしろ強化して、ガソリン車(≒ガソリンの輸入)を減らした方が、環境にも貿易赤字削減にも良いはずです。

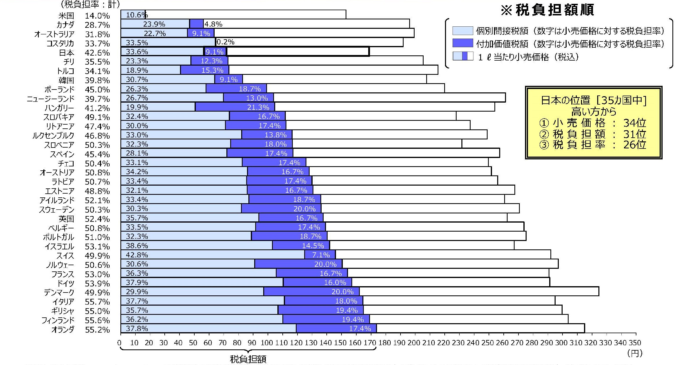

そもそも論として、日本は、国際的には「ガソリンやガソリンへの税金が安い」国だということを忘れてはいけません。

多くの国で「ガソリン車への緩やかな冷遇」に動き出す中で、

日本がいつ「ガソリン車への優遇」を終わらせられるかが問われています。

4. 東京:充電器設置「義務化」開始!

潤沢なEV補助金により、日本で一番EV普及が進んでいる東京都でも「義務化」は始まりつつあります。

といっても、まだZEV規制ほど直接的な規制は導入される訳ではありません。

2025年度から義務化されるのは、一部新築建物へのEV充電器の設置。

このような義務化制度は国内では東京都が初ですが、世界的には先例があり、

EV-ready building codeと呼ばれています。意訳すれば、

将来のEVの普及に対応できる建物を目指す規制といったところでしょうか。

将来EVが普及すれば、もっと多くのEVユーザーが、自宅や外出先など様々な建物でEVを充電したくなります。

その需要に対応できるような充電器を今から整備しておこう、というのがこの制度です。

詳しくは以下の記事で解説しています。

5. 日本:お得なEVが増えるかも?

日本のEV普及にとって良いニュースは他にもあります。

それは、2025年は、お得に買えそうなEVがいくつか国内市場で増えるということです。

例えば、

日産の新型LEAFですが、2025年9月にフルモデルチェンジされる予定です。

現行モデルより高くはなりそうですが、SUV化する見込みで、コスパが良くなる可能性はあり、

現行モデルを安く買えるチャンスも到来するかもしれません。

また、ホンダの新型軽EV、N-ONE e: も3月に発売予定です。

日産サクラのような軽EVは今日本で最も売れているEVなので、「人気になれば」日本のEV普及率を押し上げるのは間違いないでしょう。

また、これは2024年ですが、プリウスPHEVも廉価版グレードが出たので、2025年にかけてプラグインハイブリッド車が人気になる可能性もあります。

最後に、海外勢の動向にも注目です。

テスラは、より小型・廉価なモデルを2025年に発表する見込みです。

コスパに優れたBYDは、2025年も日本に新しいEVを導入する予定です。

同じく韓国ヒョンデも、EVのコンパクトカー、インスタ―(285万円~)を導入予定です。

まとめ

現在、EV政策は転換点にあります。

補助金などに代表される「EV優遇政策」が縮小傾向にある中、ガソリン車をどれだけ「冷遇」できるかが逆に問われているのです。

2025年は世界的にはZEV規制の本格化、そして、日本ではガソリン税制の決着(?)など様々な転換点があります。

もちろん、政府も国民が受け入れられるレベルの規制しか実行できない以上、一年でEV率が倍になるような「爆発的なEV普及」は2025年には起きないと考えられます(2~4割の増加でしょうか)。

それでも、2026年、2027年の普及に繋がるような流れを生む可能性は十分にあります。

特に、自動車メーカーの多くは、2027年頃に次世代EVを発売する予定であり(トヨタ 、テスラ、VW、BYD、 CATL)、これらの技術革新と普及政策がかみ合えば、劇的な普及フェーズに入るかもしれません。